受注工程ではご注文書をいただいてから各現場への指示まで行います。

製造工程を管理している部署が生産計画データと照らしあわせ、どのような計画で製造するか?といった設計を行います。

他の製品との納期の関連等と照らしあわせながら無駄のない計画を練ります。

基となる型(木型)に砂を詰め、型を抜き取ることで砂型を作る業務です。重量のかかる吊上げ作業等には機械を用い、それ以外の細かな作業は手で行います。枠内にきっちり砂を詰める作業は、砂が多くても少なくても駄目で、枠のツラに合うようにぴったりと詰めるのが目標です。

「中子」という鋳造製品の中空部分を作る仕事の場合は、さらにパズルや積み木ブロックのように型を組み合わせていく工程があり、基準となるポイントにピッタリ合わせることができなければ、不良品につながる確率が上がってしまいます。毎回違う形状のものづくりを行うことも多いため、その都度知恵と感覚を磨き、製品づくりに対応していくことになります。

出来上がった鋳型に、溶けた鉄(溶湯)を流し込む工程です。この工程で重要なのは「成分調整と温度管理」であり、材質に直結するポイントです。このうち成分調整については、シオノ鋳工では不良品を出さない成功率の高い方法を年々データ化し、ノウハウを磨いているので、あまり心配する必要はありません。温度管理については、クレーンの操作テクニックとスピード感、チームワークが重要になります。鉄は常温で固体になりますので、温度が下がってしまう前に複数並んだ鋳型に手際よく溶湯を流し込んでいきます。

また、その溶湯をつくる際にどのくらいの量の材料を溶解するかも重要で、少なすぎると足りなくなる、多すぎるとエネルギーの無駄遣い、といった風に、データ管理と知恵を用いて効率のよい仕事を目指します。

製品に残ったバリやその他不要な部分を削る、切る、磨くという仕上げの工程です。3~4種類あるグラインダーという機械を用い、製品をきれいにしていきます。技術の度合いによって、仕上がりの良さと、作業時間の長さに差が出ます。

この段階でほぼ最終工程ですので、お客様に提供できる状態に仕上げるため、良品か不良品かを見極めることも重要です。

縦型・横中ぐりマシニングセンター・NC旋盤による金属加工の技術により、

ステンレス(SUS)・鉄・鋳物など金属部品の切削加工に幅広く対応します。

塗装はエアブラシを用いて下地の色の塗料、錆止め塗装、防錆油などを吹き付ける作業です。

鉄の製品がクレームになる原因の一つに「錆びる」というポイントがあります。

このため塗装の塗り残しがあってはいけません。そういった不良品を出さないよう、丁寧に、かつスピーディに塗装することが大切になります。

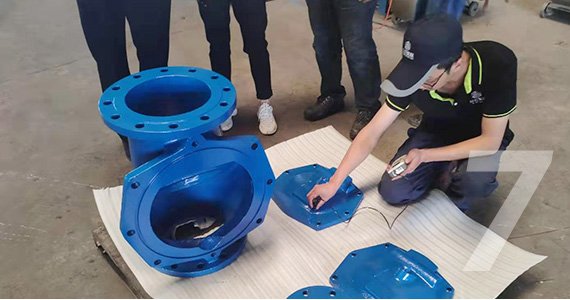

また、ほぼ同じ工程で、製品の梱包前の最終検査を行います。外観検査、寸法検査を行い、出荷に備えます。

製品を網カゴやパレットに、荷崩れしないように梱包し、出荷用トラックに積み込みます。

積み込みの際にはパレットの数が最小限で済むこと、また、荷重が偏るとトラックの運転に悪影響が出ますので、荷室内での重量配分も考えます。